辺境

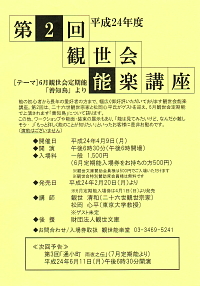

平成24年度第2回観世会能楽講座(善知鳥)

2012/04/09

平成24年度の観世会能楽講座、2月の第1回「土蜘蛛」に続いて今月の第2回は、6月の定期能にかかる「善知鳥うとう」がテーマです。「善知鳥」は「阿漕」「鵜飼」と共に、三卑賤と呼ばれる作品の一つ。これらの曲はいずれも鳥や魚を獲ることを生業とする者を主人公としていて、仏教の価値観や社会の禁忌に触れながらも殺生の面白さにとりつかれてしまい地獄へ落ちる人間の業を描いています。

平成24年度の観世会能楽講座、2月の第1回「土蜘蛛」に続いて今月の第2回は、6月の定期能にかかる「善知鳥うとう」がテーマです。「善知鳥」は「阿漕」「鵜飼」と共に、三卑賤と呼ばれる作品の一つ。これらの曲はいずれも鳥や魚を獲ることを生業とする者を主人公としていて、仏教の価値観や社会の禁忌に触れながらも殺生の面白さにとりつかれてしまい地獄へ落ちる人間の業を描いています。

例によって最初に宗家が出てきて挨拶の後、松岡心平氏と、明治大学の土屋恵一郎氏が登場。お二人の解説と対談の間に上田公威師による三卑賤のそれぞれのシテが殺生の面白さに取り憑かれる場面の朗読を差し挟む中で、

- 「善知鳥」の舞台である陸奥の外が浜はこの国の東の辺境(日本=太陽が出るところ=最東端)と認識されていたこと(cf. 西の果ては鬼界ヶ島)

- 能に登場する職業は貴人や武士を除くと狩猟・漁労や機織り、木樵など非農民=非定住民で、社会的身分から離れた人々であること

- そして三卑賤は「狩りのエクスタシー」にとらわれた主人公を描いているが、そのことは身体の働きの悦びに生きる芸能民のありようにも通じるものであること

- つまり能の作者たちは(修羅能において人を殺すことを職業とする武士=スポンサーの救済を描く一方で)三卑賤では人間の根源的な暴力の愉悦を描く中に芸能民の自らの救済を求めたのではないかと思われること

- さらに言えば、穢れの問題と積極的に関わろうとする能という芸能の不思議(「善知鳥」の血、「鵺」もまた宮中の穢れ)は、修正会において猿楽師が鬼となって罪や穢れを背負って追われる役割を300年に渡って続けた後に「翁」が生まれた歴史に通じ、そういう意味で能は社会的な「負」を背負ってきた芸能であると言えること

などが語られました。こうした解釈を土屋氏は「松岡理論」と呼び、30年前はその異端の考え方が学界でこてんぱんにやられたものだが、しかしそういう目で能を見つめ直さないと、能は理解できないと締めくくりました。

陸奥のおくゆかしくぞ思ほゆる 壷の石ぶみ外の浜風(西行)

後半の宗家によるワークショップは、クセの上ゲ端なかに無惨やなこの鳥の

から「うとう」「やすかた」、そしてシテが小鳥を追い、杖で打ち据える様を見せる凄惨なカケリとなって、親が流す血の涙を避けようと逃げ回って笠を正先へ投げ捨てる場面まで。舞台をいっぱいに、橋掛リまでも使ってのダイナミックな緩急の振幅、リアルな殺生の描写は類を見ないもので、シテが亡霊となってまでも殺生の悦楽に我を忘れて行く業の深さがどこまでも強調されていきます。宗家曰く、あまりにも救いがなく身につまされる曲なので「一杯飲まなきゃやってられねえ」という気分のときの方が出来が良くなるのだとか。むべなるかな……。

なお、笠を投げ捨てる場面では地謡前から投げた笠はきれいに正先に落ちて、宗家は舞い終えた後の開口一番「ちょうどいいところへ落ちました」と自慢していましたが、小書《替之翔》が着いた地方公演で一ノ松から高欄越しに正先に向けて笠を投げたところ笠が失速して舞台の下に落ちてしまい、しかも親切な客がそれを拾って常座に置いたために留拍子を踏めなくて往生したという笑えるような笑えないような話も披露されました。また、小書《外之浜風》では雉になったシテが鷹となったうとうに追い回される最後の場面の描写をまったく別の詞章に差し替えていますが、これは鷹狩りを好む大名の前で演じるのに支障を生じないようにと編み出されたものだそうです。なるほど、そういう動機で小書が作られることもあるのか。

「善知鳥」専用の装束は、上が「白地縷水衣 / 鼡地中格子熨斗目」で、水衣の片袖は馬のたてがみを脱色したもので縫い付けられ、ここぞというところで引けば外れるようになっていますが、意地悪でしっかり止められ3回くらい引っ張らないとはずれなかったこともあるのだとか。また下にあるのは羽蓑で、本物の山鳥の羽で作られています。この、鳥の羽の衣も蝦夷の交易品だったそうで、「善知鳥」に羽蓑が用いられるのにはそうしたことも反映しているとのこと。

「善知鳥」専用の装束は、上が「白地縷水衣 / 鼡地中格子熨斗目」で、水衣の片袖は馬のたてがみを脱色したもので縫い付けられ、ここぞというところで引けば外れるようになっていますが、意地悪でしっかり止められ3回くらい引っ張らないとはずれなかったこともあるのだとか。また下にあるのは羽蓑で、本物の山鳥の羽で作られています。この、鳥の羽の衣も蝦夷の交易品だったそうで、「善知鳥」に羽蓑が用いられるのにはそうしたことも反映しているとのこと。

「善知鳥」は以前木月孚行師のシテで観たことがありますが、この日の解説とワークショップのおかげで鑑賞の視点が深まったこともあり、これからも繰り返し観たいと思う曲の一つとなりました。

さて、次は6月11日、とり上げられるのは「通小町」の予定です。