拡張

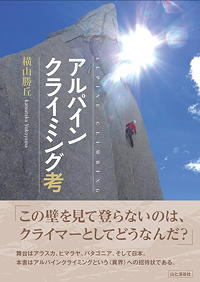

横山勝丘『アルパインクライミング考』

2018/07/16

〔著〕横山勝丘『アルパインクライミング考』を読了。著者は通称「ジャンボ」として知られる、日本を代表するアルパインクライマーの一人です。

〔著〕横山勝丘『アルパインクライミング考』を読了。著者は通称「ジャンボ」として知られる、日本を代表するアルパインクライマーの一人です。

本書は、東京新聞が発行していた時期の『岳人』に連載された「アルパインクライミング考」に加筆したものを第一部とし、第二部に各種媒体に掲載された登攀記録をまとめるという構成になっています。

まず第一部は、アルパインクライミングに必要な資質である「生き延びる力」、判断すること、身につけるべき技術、スタイルについての言及から始まり、続いて「強くなるということ」「目標を持つということ」という二つの章で筆者自身の近年の体験を踏まえたいくつかの論考が並びます。

本書には「アルパインクライミング」の定義がないのですが、おそらくこれが筆者の考える「アルパインクライミング」ではないかと思われるのは巨大な自然と対峙して、そこで繰り広げられる興奮や葛藤、そういう自分自身の内面と真正面から向き合

う本物の山登り

(p.361)という記述です。そして、ここでいう巨大な自然を構成する要素が、高さ、岩、そして雪です。そういう前提条件のもとに本書に書かれていることを読めば、実践されている内容のレベルの手の届かないほどの高さはさともかく、発想されていること自体は一般の読者にもさまざまな示唆を与えてくれる内容になっています。

ただし、本書のベースになった『岳人』への連載が始まった2011年は、筆者がその前数年間での北米やヒマラヤ、カラコルムへの遠征に次ぐ遠征に疲弊してしまいもはやアルパインクライマーではない

(p.420)状態になった時期。そのせいか声高に「アルパインとは」を語るのではなく、どことなく遠慮がちに一歩引いたところから自身のアルパイン体験を眺めているような、あるいは同時期のパタゴニア遠征で開眼した「岩登り」を自分のスタイルの中に取り込むことへの惑いのような、そんな雰囲気が行間から感じられました。

そこに筆者の誠実さを読み取ることもできるのですが、シンプルに筆者のクライミングの凄みを実感したいと考える読者のためには第二部が用意されています。そこには、例えばアラスカでのベアートゥース北東壁とデナリ継続登攀、ネパールのカンテガ北壁での二度にわたる敗退、カラコルムK7西峰支峰バダル・ピーク初登といった刺激的な記録が並んでいるのですが、最も興味深く読んだのは、筆者がピオレドールをとることになった2010年のカナダ・ユーコン地方のローガン南東壁初登(ルート名「糸」)の記録でした。

この新ルートで筆者とパートナーは、脆い岩や氷と想像以上の傾斜の中でのデリケートなトラバースを交えた複雑なラインどりを強いられながら、3日目の深夜に壁を完登して稜線に抜け、無事にクレバスの中に退避したのですが、4日目の朝、山頂に立ちたい一心から直線距離4km、標高差800mの「ただの歩き」を続けようとします。しかし最後のコルで疲労困憊し、天候の変化への恐れもあって引き返すことを決定したのですが、この場面の描写(p.340)が実に感動的です。

口惜しさはもちろん残った。でも2人で話し合って決めたことだ、もう何も言うまい。そう心に決めて、鈍い動きで荷物をまとめ、いざ下降に移ろうというその瞬間、無意識のうちにぼくの口から声が出た。ただ一言、「あぁ」。その声を聞いた瞬間、堰を切ったように岡田の口から言葉が出た。「ジャンボ、やっぱり行こう。このままじゃダメだ、行くべきだ」

結局、筆者とパートナーはローガン東峰の山頂を踏んだのですが、この山頂を踏むことへの価値観を共有しあってさらに3時間の苦しい歩きを新ルートに加えた2人のクライマーに、強い共感を覚えました。

もっとも、この本を読んだからといって「癒し系バリエーション」を標榜する自分の登山スタイルに何かが付け加わるかと言えば、フィールドのあまりの違いのためにそのまま引き写せる要素はほぼなさそう。ただし、上述の「糸」の最後の3時間や、あるいは既成の山域に垂直移動だけでなく縦走や継続登攀という概念を持ち込んで印象的なラインを形成しようとする筆者の試みは、クライミングの要素を伴わない「山歩き」にも導入することが可能です。自分が実践した山行で言えば、2014年の丹沢全山縦走の歩行ラインを地図で眺めていてもっと「美しい」ものにしたいと考えたところから発想された昨年の西丹沢周回は、その一例と言えるかもしれません。

アラスカやヒマラヤでのクライミングと丹沢の山歩きを並列にすることにはさすがに後ろめたさを感じますし、これらの丹沢の記録にしてもトレイルランニングの課題として取り組むことはできたのではないかという反省はありますが、既成の課題を単になぞるのではなく、そこに美的センスと自由な発想を持ち込んで拡張を図る姿勢は、本書からの学びとしてこれからも持ち続けたいと思っているところです。