欠片

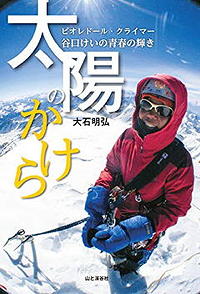

大石明宏『太陽のかけら』

2021/03/17

〔著〕大石明宏『太陽のかけら』読了。副題に「ピオレドール・クライマー谷口けいの青春の輝き」とあるとおり、本書は故・谷口けいさん(1972年7月14日-2015年12月22日)の43年間の生涯の軌跡を追ったものです。

〔著〕大石明宏『太陽のかけら』読了。副題に「ピオレドール・クライマー谷口けいの青春の輝き」とあるとおり、本書は故・谷口けいさん(1972年7月14日-2015年12月22日)の43年間の生涯の軌跡を追ったものです。

自分が谷口けいさんのことを知ったのは、彼女がパートナーの平出和也氏と共にヒマラヤのカメット南東壁初登でピオレドールを受賞した2008年頃。その後もアラスカでの一連の登攀やチベットのナムナニ峰での活躍を山岳雑誌で見続け、彼女は私にとってはリアルタイムのヒーローでした。ここで「ヒロイン」と呼ぶより「ヒーロー」の方がしっくりくるのはなぜだろう?とは自分でも思いますが、本書の中に書かれているところによれば、大学時代に所属したサイクリスツツーリングクラブでも基本、けいは男というカテゴリーの中

にいたということです。

改めて彼女の生涯を章立てて追ってみると、おおよそ次のように区分されることになります。

- 暗く目立たなかった小・中学校時代

- 高校〜アメリカ留学〜実家から飛び出し自活

- 自転車でのツーリングに熱中した大学時代

- OLをしながらアドベンチャーレースに打ち込みつつ徐々に登山に軸足を移す

- 平出和也と組みヒマラヤの未登峰への遠征を開始

- 野口健の活動に参加しマナスルとエベレストに登る

- ピオレドール受賞

- アラスカ遠征とナムナニ登頂

- シスパーレ敗退と再びのアラスカ、ムスタン遠征

- パンドラ挑戦 そして事故死

しかし本書は単純に時系列を辿るのではなく、「4→5前半→1→5後半→6→2→7→3→8→9→10」といった少々トリッキーな構成を採用しています。その意図は、太陽のように輝いていたクライマー谷口けいさんの中に抑圧された(と本人が感じていた)10代があったという意外性を強調することにあったのだと思いますが、その試みは彼女にじかに接していた人たちには効果があっただろうと思うものの、誌面や動画の中の谷口けいさんしか知らない自分のような読者にはいささか冗長にも感じられました。

とはいえ、谷口けいさんの主だった山行の描写は手際よくポイントがまとめられ、そのところどころに出てくる彼女の前向きなキャラクターは読んでいて痛快です。例えばアドベンチャーレースにまつわるエピソードとして元チームメイトが語るトラブルが判明した時点で、けいさんはすぐさまそれを次の行動の立ち位置にしてしまうところがすごかった

あれっ?ってなった次の瞬間に、もうベースの位置を変えているんですよね。そこからもう1回組み立てていこうとする

という人物評は自分もかくありたいと思わせます。

一方、数々のヒマラヤ行を共にしたパートナーの平出和也氏との間で徐々にリスク管理における感覚の対立が生じてくるくだりも、別の意味で興味深いものでした。2008年のカメットでは消耗しほとんどのリードを平出和也氏に委ねていた谷口けいさんが、その後の山行では対等のパートナーシップを発揮するようになり、そして結果的に平出和也氏との最後の山行になった2013年のシスパーレ。登攀ラインの上部にある崩壊しそうなセラックを見て「降りよう」と言った彼に対し「降りる?」と納得しない彼女。ナムナニのときもそうだったけれど、引き際の判断がその数年違ってきていたというのは、実際ありました。それが、シスパーレでは顕著だった

という平出和也氏の述懐は、アルパインクライミングや登攀的な沢登りの経験がある者にはとりわけ響くものだろうと思います。

新しいパートナーとの出会いと再びのアラスカ行、女子学生パーティーを引率してのムスタン登頂、そして未公表だったパンドラ峰挑戦(敗退)の描写を織り込んだ後に、誰もがまさかと思った北海道黒岳での事故死に至り、筆者は自身を含む残された人々のそれぞれのその後をエピローグ的に描いて本書を終えていますが、こうして読んでみると改めて、彼女の早過ぎる死が残念に思えてきます。比較的遅咲きでしたがまだまだ登り盛りですし、私生活面での充実の兆しも見えていたらしいことが本書から窺えるのですが、一方では、シスパーレで平出和也氏との間に解離を生じたリスク判断の傾向の行き着く先がどうだったかと想像するのも怖いような気もしてきます。

黒岳追悼山行でのスピリチュアルな描写だけは正直「?」でしたが、全体を通して平明な文体にところどころ上品なユーモアも交え、極めて読みやすい本でした。そして本書の最後に置かれた、以下の谷口けいさんの言葉には、少しじんときてしまいました。

死に触れる度に、生を尊く思う。

こんなの、こんな人生、いいのかどうかも分からないけど、生の素晴らしさと大切さを実感できる自分で良かったと、つくづく思う。

生きられなかった人生の分まで、私は欲張りに生きたいな。全ての一瞬一瞬を、逃したくないって思うのだ。