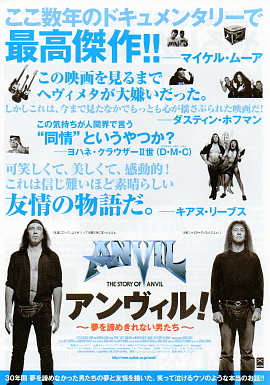

金床

映画『アンヴィル!』

2009/11/29

吉祥寺バウスシアターで、映画『アンヴィル!』を観ました。前日の人形町風貴での飲み会でこの映画が話題にのぼっていたので、触発されて21時からのレイトショーを観たのですが、これが同じ音楽関係ながら先日観た「THIS IS IT」とは対極にある映画で、しかし、なかなか楽しめました。

吉祥寺バウスシアターで、映画『アンヴィル!』を観ました。前日の人形町風貴での飲み会でこの映画が話題にのぼっていたので、触発されて21時からのレイトショーを観たのですが、これが同じ音楽関係ながら先日観た「THIS IS IT」とは対極にある映画で、しかし、なかなか楽しめました。

これは、カナダのトロントで結成されたヘヴィメタルバンドAnvilのお話。1982年にリリースした『Metal On Metal』はドライヴ感溢れるスピード・メタル・サウンドでフォロワーたちに絶大な影響を与え、1984年、東京で開催された「Super Rock '84 In Japan」にはBon Jovi、Michael Schenker Group、Scorpions、Whitesnakeといったバンドと一緒にAnvilも出演したのですが、なぜかAnvilだけはその後鳴かず飛ばずに気がつけば四半世紀。映画の最初の方でLars UlrichやSlash、Lemmyといった連中が、いかにAnvilの音楽に感銘を受け、リスペクトしたかという話を次々に語るのですが、彼らが成功をおさめて億万長者になったのに対し、Anvilのオリジナルメンバーの2人(LipsとRobb Reiner)は現在、かたや給食配送、かたや電設工事を職としながら、50歳を過ぎた今でもビッグになる夢を捨てずに細々とバンドを続けています。

幸いにしてヨーロッパのプロモーターからツアーの話が舞い込み、5週間の休暇をとって意気揚々と乗り込んではみたものの、不案内な土地で右往左往したあげく遅刻してギャラを払ってもらえないわ、1万人収容のホールに100人余りしか客は集まらないわ、あまりに悲惨なツアーに途中でプロモーター(女性)が泣き出すわ(これには、映画を観ている方は笑うしかありません。)。さんざんな目に遭ってトロントの日常に戻っても懲りずにデモCDを作って、かつて彼らの作品を手がけてくれたプロデューサーに送ったところ、これを気に入ったプロデューサーは彼らをイギリスへ呼んでくれたのですが、まず告げられたのがアルバム作りには200万円かかるというお金の話。そこで制作費を稼ぐためにテレフォンマーケティングのアルバイトをしてみても、これは根が人のいいLipsには無理な仕事です。そこはLipsの姉が救いの手を差し伸べてくれてどうにか再びイギリスに飛ぶことができたのですが、今度は長いストレスフルなレコーディング作業にLipsとRobb Reinerが感情的に衝突して、バンドは空中分解の危機。そんなこんなでなんとか完成した彼らの自信作も、持ち込んだレコード会社からは「残念ですが、私たちが求めている音楽ではありません」とメール一通で断られる有様……。もう、これでもかというくらいの艱難辛苦が、まるでヨブ記のように彼らにまとわりついてきます。

|

|

|

この映画は、Anvilがかつてビッグネームになりかけていた1980年代の初めに、15歳でバンドのローディーを勤めた経験をもつイギリスの脚本家サーシャ・ガバシが、20年以上たったある日LipsとRobb Reinerに連絡をとったことから始まったドキュメンタリー。カメラはバンドに密着して、この映画の日本語版サブタイトル「夢を諦めきれない男たち」の、決して報われそうにない日々の奮闘を追い続けます。また、彼らを本当に愛し、支える優しい家族たち(母、姉、妻、子)へのインタビューにも時間が割かれていて、なんだかほっこりしてくるのもこの映画の美点です。

終盤、大手レコード会社に相手にされなかったはずの彼らの新作を耳にしたという日本のプロモーターから声がかかって、東京でのロックフェスに参加するためにAnvilは22年ぶりに日本にやってくるのですが、彼らの出番は一番手でなんと午前11時35分。もし観客が5人しかいなかったら、招聘してくれた人たちに申し訳がない、とすこぶる生真面目な心配をしながらステージに向かった彼らを待っていたのは……といったところで、あとは見てのお楽しみ。

もう少ししっかりとした演奏シーンがあれば、もっとよかったかも。やっぱり音楽は聴かせてナンボ、しかもメタルなんだし。それでも、最後は暖かい気持ちにさせられるいい映画でした。

それにしても思うのは、同じトロント出身で早くからスターダムに乗ったRushとAnvilとを見比べてみて、何が運命を分けたのかということ。もちろん、超絶技巧を駆使した演奏に精神性の高い知的な歌詞を乗せてくるRushと、ヴァイブレーターをギターに当ててボンデージ姿でステージ上を走り回るAnvilとでは音楽性もファン層も全然違っているのですが、Rushとて最初から成功を約束されていたわけではなく、特に3作目の『Caress of Steel』リリース後は次作でセールス面での成果が出せなければ契約打切りといった瀬戸際に追い込まれていたわけです。そこから1976年に『2112』という起死回生の大傑作を生み出してRushは完全にテイクオフしたわけですが、Anvilには十分な揚力を得られるだけの作品がなかったのかもしれないし、音楽産業を熟知したマネジメントの有無がセールスを左右した1980年代に、マーケットとしては辺境のトロントに生を享けたことが、彼らの不運だったのかもしれません。

たぶん、浜の真砂の数ほどのAnvilの上に、Rushも立っているのでしょう。