長遠

井上進『長い壁・遠い頂』

2024/04/17

〔著〕井上進『長い壁・遠い頂』(神無書房 1979年)読了。

〔著〕井上進『長い壁・遠い頂』(神無書房 1979年)読了。

著者は甲斐駒ヶ岳にあって名高いクラシックルート「赤蜘蛛ルート」の開拓者であり、したがって赤蜘蛛ルートを登る前に本書を読んでおくべきだったのですが、順番があと先になりながらもこれを買い求めた動機は、ネット上に散見される「Aフランケ赤蜘蛛ルートは赤蜘蛛同人が開拓した」という誤認を正すために原典に当たって確かめたいという点にありました。

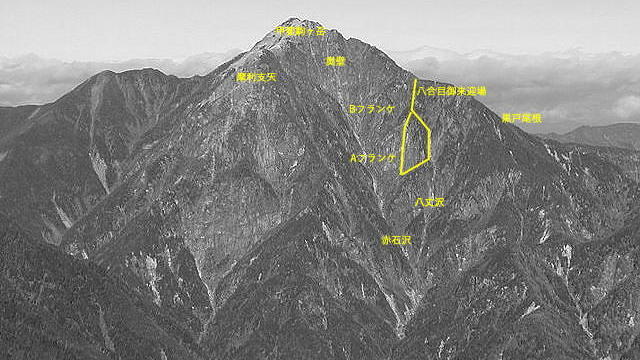

ここでおさらいをしておくと、井上進氏はあるときNHKの仕事で甲斐駒ヶ岳を空撮するヘリコプターに同乗した際、その東面にある赤石沢の側壁から奥壁にかけて三つの岩壁が連続していて、これらをつなげば1000mを超える未踏のロングルートになることを見出しました。これが赤蜘蛛ルートが生まれる端緒ですが、この三つの岩壁のうち現在最もよく登られているのは一番下にあるAフランケで、普通「赤蜘蛛ルート」と言えばこのAフランケの赤蜘蛛ルートを指します。

私がこのAフランケの赤蜘蛛ルートのことを知ったのは茶色い表紙の『日本のクラシックルート』(山と溪谷社 1997年)に掲載されたトポを読んでのことで、このトポに付属するコラムに次のように記されていたために、井上進氏はAフランケを含むルート開拓のために赤蜘蛛同人を結成し、この同人の手によって同ルートが拓かれたのだと私も思いこんだのでした。

Aフランケ、Bフランケ、奥壁をつなぐため、井上たちは赤蜘蛛同人を結成した。既成の山岳会の枠を越え、赤石沢に新ルートを開拓するという目的のみで結びついたクライマー集団をつくったのである。

ところが、それから10数年を経てようやく赤蜘蛛ルートを登ることができ、その記録を整理しようとしたときにあらためて調べてみると、Aフランケの開拓は赤蜘蛛同人の結成前である(しかもAフランケに限って言えば初登でもない)ことに気づきました。この点をきちんと調べようと本書を買ったのはずいぶん前のことでしたが、例によって積ん読期間がずいぶん続き、このたびやっと読み終えられたという次第です。

それはさておき、ここに書かれていることからするとAフランケは井上進氏(駒峰山岳会)が木下義雄(五郎)氏(山学同志会)と組んで1971年10月21日に完登しており、赤蜘蛛同人の結成はその年の初冬

。この同人メンバーが手分けして残るBフランケと奥壁中央稜左ルートを翌年に開拓し、ここに全39ピッチの「赤蜘蛛ルート」が完成したというのが正しい経過でした。井上進氏が本書で強調しているのは「頂上に達するためのルートを拓くこと」であり、赤蜘蛛同人が目指したことも「1000mの大岩壁をつないで甲斐駒ヶ岳山頂を目指すルートを拓くこと」でしたから、この意味での赤蜘蛛ルートを完成したのが赤蜘蛛同人であることは間違いなく、そういう目で読み返すとなるほど上記のコラムの記述も正しいのですが、もし「赤蜘蛛ルート」というのがAフランケ・Bフランケ・奥壁中央稜左ルートの三つをつないだルートの総称だとするなら、Aフランケの赤蜘蛛ルートは正しくは「赤蜘蛛ルートAフランケパート」ということになってしまうかもしれません。

ともあれ、開拓から半世紀がたってAフランケしか登られなくなってしまった現状は同氏にとっては不本意なことかもしれませんが、それでも「ダイヤモンドAフランケ赤蜘蛛ルート」が今なお名クラシックルートとしての揺るぎない地位をそれ単体で維持していることは素晴らしいことですし、自分自身にとっても2020年8月に実現したこのルートの登攀は生涯のベストクライムと言ってもいいくらい楽しく充実した登攀でした。

ところで、実は約270ページある本書のうち赤蜘蛛ルートにまつわる話は最初の60ページほどで終わっており、次に赤蜘蛛同人のメンバーで行ったヨーロッパ遠征(とりわけ井上進・松見新衛両氏によるモン・ブランのプトレイ岩稜側面の新ルート開拓と井上進氏のモン・ブラン・デュ・タキュルのジェルバズッティ・クーロワールの単独登攀)がそれより多くのページで描かれて赤蜘蛛同人の解散に至り、その後は井上進氏が登山を始めた頃の思い出や小屋番としてのあれこれ、赤蜘蛛同人以前に経験したニュージーランド遠征、そして「山を想う」と題してまとめたエッセイが数本という、時系列を無視したごった煮的な構成になっています。

よって本書の後ろの8割弱は本来の購入動機であった赤蜘蛛ルート開拓時の経過とは関係のない話だったのですが、ヨーロッパ遠征の項の中では私も宿泊したモンツィーノ小屋の話が出てきて、そこで描かれるモン・ブランのイタリア側の景観を眼前に見るように思い起こすことができましたし、著者が若かりし頃のニュージーランド遠征で最先端の氷壁登攀技術(おそらくピオレトラクションのこと)に触れて驚愕するくだりも興味深く、結局のところ全体を通して楽しく読み終えられたのでした。