手紙

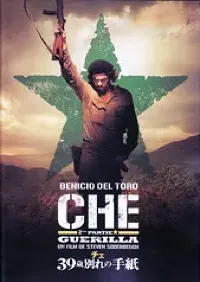

映画『チェ 39歳 別れの手紙』

2009/02/13

『チェ 28歳の革命』の最後の方で、スクリーンは冒頭でのフィデル・カストロとの出会いの場面に回帰し、そこでカストロに対してチェは、いずれ南米に行きたいと告げています。若き日の南米旅行での見聞が、彼の中に忘れがたい使命感を残していたのでしょう。

『チェ 28歳の革命』の最後の方で、スクリーンは冒頭でのフィデル・カストロとの出会いの場面に回帰し、そこでカストロに対してチェは、いずれ南米に行きたいと告げています。若き日の南米旅行での見聞が、彼の中に忘れがたい使命感を残していたのでしょう。

キューバ革命後のチェは、国家の要職を歴任し、その過程で通商使節団を率いて来日し、ヒロシマに献花したりもしているのですが、ソ連の外交姿勢を批判したチェは政権から離れることになり、「別れの手紙」をカストロほかに残して、キューバを後にしました。『チェ 39歳 別れの手紙』は、キューバを離れたチェが南米大陸での革命の拠点としようとしたボリビアでの戦いとその敗北、そして死を描く、『28歳』の続編です。

こちらの映画の冒頭は、1965年10月3日のキューバ共産党発足式で、フィデル・カストロがこの式に出席していないチェからの「別れの手紙」を読み上げる場面。チェは家族との束の間の団欒を惜しみ、カストロに別れを告げてボリビアへ入国しましたが、ここに描かれるボリビアの、いかにも標高が高そうな空、盆地に密集するラパスとおぼしき都市、崖に切り開かれた道を行く車、といった描写は『28歳』で見られたキューバの濃密な自然とは異質で、チェが感じたであろう異邦人としての孤独を見る者にも実感させます。そしてここから、バリエントス大統領と米国の軍事顧問団の描写を時折交えながらも、『28歳』のように時制を行き来することはせず、映画はチェのゲリラ戦における行軍、それもほとんど逃避行と言ってよい苦難の旅を時系列に沿って淡々と描き続けます。

頼みとしていたボリビア共産党の支援は得られず、解放するはずだった農民には食料の提供を拒まれるばかりか通報までされてしまい、疲弊したゲリラたちは士気を失っていきます。チェ自身も持病の喘息に苦しめられながら、必死にゲリラたちを率いて厳しい行軍を続けますが、運命の入国341日目、チェたちはユロ渓谷で掃討作戦を展開する政府軍の大隊に追い詰められ、負傷したチェは囚われの身となりました。足を撃ち抜かれ、地面を這いずりながら銃で抵抗を試みるチェ、捕虜となって見張りの兵士と穏やかに言葉を交わすチェ、そして処刑の兵士が部屋に入ってきたときからカメラはチェ自身の目となり、兵士の銃が火を噴いた瞬間に彼の視野は地面に斜めに倒れて、さらに二発の銃声を聞きながら薄れていきます。政府軍のヘリコプターに乗せられて運ばれていくチェの遺体をとらえていたカメラの視界がその下に広がるボリビアの樹林帯に転じると、それはいつの間にかチェがカストロらと共にメキシコからキューバへと向かった海に変わっており、ラストシーンに映し出されたのは、その船に乗って革命の旅へと乗り出した『28歳』の若きチェの姿でした。

「別れの手紙」

フィデル

私は今 多くを思い出している

マリアの家で君と出会ったこと

革命戦争に誘われたこと

準備期間の あの緊張の日々

死んだ時は誰に連絡するかと聞かれたとき――

死の現実性を突きつけられ慄然とした

後に それは真実だと知った

真の革命であれば

勝利か死しかないのだ私はキューバ革命で――

私に課せられた義務の一部は果たしたと思うだから別れを告げる

同志と 君の人民に

今や私のでもある人民に私は党指導部での地位を正式に放棄する

大臣の地位も

司令官の地位も

キューバの市民権も今 世界の他の国々が――

私の ささやかな助力を求めている

君はキューバの責任者だからできないが

私にはできる別れの時が来たのだ

もし私が異国の空の下で死を迎えても

最後の想いはキューバ人民に向かうだろう

とりわけ君に

もともとこの映画は、チェ・ゲバラのボリビアでの最後の1年を描くところから構想がスタートしたそうですが、それだけでは観客に背景を伝えることが難しいことから、キューバ革命と、国連総会での歴史的な演説を前置することとなり、その結果としてできあがった長尺の映画を二分割することになったのだそうです。このように一卵性双生児の映画でありながら、『28歳』と『39歳』はまったく趣きを異にしており、言ってみれば革命家のサクセスストーリーを映画的な技法をこらして客観視した前者に対し、後者ではまったく救いのない行軍の模様を、その最期の瞬間までチェに寄り添うようにしてとらえ続けます。

ラストシーンから引き続いていた印象的な音楽も終わり、スクリーンには無音の中をゆっくりとエンドロールが流れ続けましたが、それはまるでチェのための鎮魂の墓碑銘のように見えました。