蘇演

森田稔『永遠の「白鳥の湖」』

2014/04/01

〔著〕森田稔『永遠の「白鳥の湖」』読了。その他の本の例に漏れず、この本も数年前に買っておいてずっと積ん読していたものですが、先日「くるみ割り人形」を観たのを機に、まずホフマンの原作本を読み、ついで間に一冊をはさんでから、ようやくこの本を手にとって読むことにしたものです。その副題「チャイコフスキーとバレエ音楽」のとおり、これはバレエの上演史にも目配りしつつ、チャイコフスキーの三大バレエ曲である「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」のスコアを詳細に分析した本で、これを読むと、チャイコフスキーがバレエ・マスターとの連携のもとにいかに緻密にバレエ曲を構成しているかがよくわかります。

〔著〕森田稔『永遠の「白鳥の湖」』読了。その他の本の例に漏れず、この本も数年前に買っておいてずっと積ん読していたものですが、先日「くるみ割り人形」を観たのを機に、まずホフマンの原作本を読み、ついで間に一冊をはさんでから、ようやくこの本を手にとって読むことにしたものです。その副題「チャイコフスキーとバレエ音楽」のとおり、これはバレエの上演史にも目配りしつつ、チャイコフスキーの三大バレエ曲である「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」のスコアを詳細に分析した本で、これを読むと、チャイコフスキーがバレエ・マスターとの連携のもとにいかに緻密にバレエ曲を構成しているかがよくわかります。

それまで、例えばミンクス(「ドン・キホーテ」「ラ・バヤデール」「パキータ」)らバレエ音楽専門の作曲家がダンサントな(明確なリズムと聴きやすい旋律とによって心地よく踊れる)音楽を量産していたのに対し、本格的な交響曲やオペラを手がけるオールラウンドの作曲家チャイコフスキーは、バレエ音楽にシンフォニザーツィヤ、つまり交響曲や管弦楽曲を組み立てるときの音楽的な方法論を持ち込んだことでバレエ音楽を改革したとされています。そしてチャイコフスキーと言えば、その流麗で印象的な旋律や、3拍子と2拍子のクロスリズムなどのリズム面での技巧がすぐに思い出されますが、本書で著者が力を入れて分析しているのは、演劇としてのバレエを音楽面から支える調性配置の妙です。

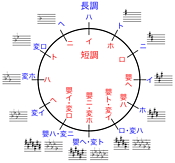

まず「白鳥の湖」(1877年初演)について見ると、ジークフリートを示すニ長調の平行調であるロ短調が白鳥たちにあてられ、第1幕のフィナーレ、第2幕の冒頭と最後、全曲のフィナーレなどに用いられます。そしてこれらは、ジークフリートの不幸と関係する変イ長調及びロートバルトのヘ短調のセットと五度圏の対極にある調です。また、ふくろうの出現に用いられるハ長調もオデットの幸福(「愛のデュエット」の始まりなど)と関わる変ト長調と対極。その他にもさまざまな調性上の工夫が取り上げられて、チャイコフスキーが調性関係を劇的表現と強く意識的に関係させていることが説明されています。ただしこれはチャイコフスキーの独創ではなく、彼が好んだバレエ「ジゼル」(アダン作曲)において現実世界である第1幕がシャープ系の、精霊の世界である第2幕がフラット系の調子に支配されつつ、その中で登場人物や場面に応じ特定の調性が選択されていたことが手本になったのではないかというのが著者の分析です。

次に、円熟の度を増したチャイコフスキーがプティパとの共同作業で作り上げたバレエ曲として重要な「眠れる森の美女」(1890年初演)。「白鳥の湖」が最初に魔法にかけられた娘たちの悲劇を提示して最後にその悲劇が完結する円環構造を持っているために、ある調から始まって劇の進行にあわせて調的展開をしながら最後に元の調に帰結するのに対し、「眠れる森の美女」は冒頭の悲劇の予感から王女の眠りと百年後の目覚め、そしてハッピーエンドへと一方向へ展開するストーリーを持つために、調性の展開も全体として見ればホ長調(プロローグと第1幕)→変ホ長調(第2幕)→ト短調(第3幕)という発展的な構造を与えられています。しかも、人間の善の性格を代表するリラの精にはホ長調が、悪の性格を象徴するカラボスにはホ短調があてられ、この姉妹が実は同じものの両面であることが暗示されている点が実に巧み。

最後に取り上げられる「くるみ割り人形」(1892年初演)は、単体のバレエ作品としては台本に不備があるためにチャイコフスキーは調性組織の一貫性を考えるのに苦労したのではないか、とされていますが、一応、序曲の変ロ長調から出発して「雪のワルツ」のホ短調・ホ長調を通り、第2幕のホ長調(五度圏では変ロ長調から一番遠い調)を経て、アポテオーズで序曲と同じ変ロ長調に回帰する構造になっています。しかし、ドロッセルマイヤーの登場では調進行が迷走することで彼の不可思議な性格が浮かび上がり、第2幕のディヴェルティスマンではあえてそれまで使われていなかった変ホ長調(スペイン)とト短調(アラビア)を用いることで調的な緊張が保たれるなどの細かい工夫が施されていることにも著者は言及しています。

こうした詳細な分析と同時に、著者はそれぞれのバレエの初演を巡る劇場やバレエ・マスター、ダンサーたちの人間模様なども紹介し、読み物としての面白さを損なうことがありません。そうした中で最後に解説されたのが、チャイコフスキーの突然の死(1893年)の後、1895年にペテルブルグでプティパとイワノフの振付によって行われた蘇演(復活上演)の模様で、ここで初演時の台本は大きく書き換えられ、これに合わせてリッカルド・ドリゴが全曲にわたり省略、加筆、曲の並べ替えを行った結果、舞踊劇としての「白鳥の湖」は完成度を高めた一方、チャイコフスキーが緻密に構想した調性構造はまったく崩れてしまいました。そのことについて著者は必ずしも否定的ではなく、舞踊劇として見た場合の原典版の問題点を指摘した上で、次のように述べて本書を締めくくっています。

別の言い方をすれば、チャイコーフスキイが《白鳥の湖》を作曲した段階よりも、《眠れる森の美女》や《くるみ割り人形》を作曲した晩年において、作曲家としてはるかに円熟していたことが、改めて確認できたともいえるだろう。

なお、巻末にはこの三作品の初演台本と「白鳥の湖」の蘇演台本が収録されていますが、二つの「白鳥の湖」を読んでその違いにびっくり。初演台本では、特に王子ジークフリートの性格が破滅的で、舞踏会でオディールを選ぶのはオデットと間違えたからではなく単にその美しさに夢中になった、つまりオデットをあっさり裏切ったためですし、そのために終幕でオデットから別れを告げられた王子が「おまえが望もうと望むまいと、おまえは永遠に私と一緒だ!」と逆ギレしてオデットを悪魔の力から守っていた王冠を投げ捨てるという暴挙に出たために、王子とオデットは波に飲まれてしまいます。一方、蘇演の方では王子はもう少しまともな人物で、オディールをオデットと同一人物だと確信して花嫁に選んでおり、最後にはオデットの後を追って自ら命を断つことにより悪魔を滅ぼすと共に、水底の世界でオデットと共に永遠の幸福を手に入れていました。

これまで、「白鳥の湖」では王子が悪魔に負けて波に飲まれる悲惨バージョンや、逆に悪魔の羽根をもぎとって勝利するハッピーバージョン、あの世で愛は勝つバージョンなどいろいろ観てきましたが、いくらなんでも初演台本のエンディングはひどすぎる。せめて、現代の「白鳥の湖」のベースになっているプティパ=イワノフ版の「あの世で愛は勝つバージョン」ぐらいにしておいてあげないと、オデットが気の毒過ぎます。