自伝

Keith EmersonとGreg Lakeの自伝を読む

2023/09/25

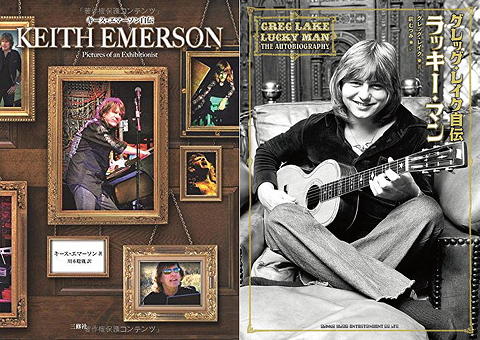

8月末から9月初めにかけて3泊4日の幕営山行をした後、ずっと腰痛が続いていて山行はおろかトレーニングも思うように行えない状態が続いており、仕方なく(?)今月は読書に集中しています。積ん読になっている本はいろいろあるのですが、ここで取り組んだ課題図書はKeith Emerson(1944-2016)とGreg Lake(1947-2016)の自伝でした。前者の原題は『Pictures of an Exhibitionist』、後者はいかにもな『Lucky Man』です。

1970年代にプログレッシブ・ロックの先頭を走るバンドとして揺るぎない地位を築いていたEmerson, Lake & Palmer(ELP)は自分にとってもフェイバリットグループで、最初に買ったレコードは3枚組ライブ盤『Ladies and Gentlemen』(1974年)。これをいわばベスト盤の感覚で聴き込んでから名盤とされる『Tarkus』(1971年)と『Brain Salad Surgery』(1973年)に立ち戻り、そうこうするうちに『Works』(1977年)がリリースされてその内容にのけぞった、という感じでした。自分的にはそのリリースがリアルタイムだった『Works』は2枚組のA〜C面が各人のソロでD面が前作までと同様のバンドスタイルの演奏を収録していますが、A面はKeithによるピアノ協奏曲(!)が収められ、B面はGregのフォーク・ポップス趣味を全開にしたアコースティックなナンバー多数、C面はおいといてD面は長尺2曲のうちの1曲がAaron Coplandの「Fanfare for the Common Man」なのでバンドスタイルでのオリジナル曲は「Pirates」のみというものですから、自分も友人たちもこのアルバムをどう評価したらよいのかわからないというのが正直なところでした。それでも、後にこの『Works』を再現するためにオーケストラを帯同して行われたツアーの映像を見れば、曲想の雄大さが際立つ「Pirates」は「Tarkus」や「Karn Evil 9」と並ぶELPの最高傑作であると断言することができますし、後述するようにツアーの途中でオーケストラを伴うことをやめトリオ編制になってからのライブを収録した海賊版『Works 1/2』でもこの曲の引き締まったバージョンが聴けて、学生時代の私は彼らの演奏能力の高さに惚れ惚れとしたものです。

このツアーは膨大なコストを費やしたために興行という観点からは成功とは言えず、すでにバンドとしての一体感を失いつつあったELPの寿命をさらに縮める要因ともなってしまいました。しかしこの映像で聴かれるGregのボーカルとベース演奏(Alembic Scorpion 8弦!)は素晴らしく、とりわけブレイクが入った後の後半(8:35頃〜)に3人のみの演奏で一気にスピードアップする場面などは何度聴いても鳥肌もの。このように自分にとってのELPの魅力は「Keithが書く曲におけるGregのベース演奏」という少々ひねくれたもので、例えば彼らの傑作アルバムとされる『Brain Salad Surgery』に収録されている「Karn Evil 9: 1st Impression」のベースは一所懸命コピーしたものですが、この読書を機に思い出しながら弾いてみてもそのベースラインは実にスリリングで弾き手に適度の緊張と大きな喜びを与えてくれるものです。

前置きはこれくらいにして本題に入ると、今回とりあげた二つの本には大きな性格の違いがあります。

Keithの自伝は2003年に書かれたもので、1993年に受けた右腕の手術のための麻酔により意識が朦朧としていく中で見た夢、といった体裁で生い立ちからThe Niceでの活動を経てELPに至り1978年に『Love Beach』を制作して活動を停止するまでを回顧した後、手術を終えて覚醒してからエピローグ的にその後の活動に触れた上で今後に向けた希望を表明して終わっています。そのボリュームは2段組で400ページ以上と膨大で、活字の小ささは老眼には厳しいものである上に、ELPの話が始まるのはちょうど真ん中を過ぎたあたりから。つまりKeithにとってThe Nice時代のエピソードはELP時代のそれとほぼ等価だというわけですが、ELP以降の彼しか知らない読み手(私)にとっては読み通すのが大変でした。しかもその内容たるや、幼少期の話を除けばほぼ全編ロックンロールなセックス&ドラッグに彩られており、ステージ上でHammond L-100をブン回すKeithはステージの下でも同様に破天荒だったのかと驚かされました。かたや創作の現場の描写はあまりに乏しく、Keithが音楽的なインスピレーションをどこから獲得し、それをいかにしてELPの楽曲に仕立て上げていったのかを知りたいと願う読者の期待は肩透かしを食らわされてしまいます。もちろん実際には、彼らは人生の中で限りある時間の大半を音楽に捧げており、膨大な量の音楽を聴き膨大な労力を創作と演奏とのために費やしていたはずですから、できれば下ネタはぐっと減らしてその分の紙幅を例えば次の動画に見られるようなバンドの様子の紹介に振り向けてくれるとよかったのにと思いながらなんとか読了しましたが、それでも日本語版(2013年出版)の翻訳(川本聡胤)は大変見事で、イギリス人らしい持って回った表現と縦横無尽の引用を伴う難解な原文をニュアンスを損なわずに日本の読者が読めるものに仕立て上げ、さらに細かいところまで行き届いた脚注を添えたその努力には頭が下がります。

実は、私が先に読んだのはGregの自伝の方だったのですが、こちらはページ数は300ページあまりながら1ページあたりの活字数はおそらくKeithのそれの半分くらいで、内容的にもKeithの破茶滅茶なエピソードの羅列と比較すると極めてマイルドなのでさらさらと読めてしまいます。そして(ここが大事なポイントですが)本書は2016年に書き上げられたものであって、これは同年に自殺したKeithに思いを馳せると共に、Greg自身も末期がんによる余命宣告を受けて遠くない自分の死を見つめながら生涯を振り返っていることを意味します。ただ、それだけに叙述が綺麗事に終わっている可能性なきにしもあらず……と考えたことが、Keithの自伝を併せて読むことにした理由でした。

案の定、二人の自伝を読み比べるとKeithの自伝には書かれているのにGregの自伝には書かれていないこと(特にGregやCarl Palmerも品行「不」方正の片棒を担いでいたこと)やお互いの見方が違うこと(例えばGregのプロデュース業についての評価)が少なからずありましたが、一方でGregの自伝には自分史を集大成するという視点の高さからくるいくつかの金言のようなものがあって、これはKeithの自伝には見られないものです。そんなこんなを含めて、二人の自伝の中から印象に残ったエピソードのいくつかを備忘的にここに記しておこうと思います。以下では〔E〕はKeithの自伝、〔L〕はGregの自伝に基づくことを示します。

Steve HoweとChris Squire〔E〕

The Niceはもともとギタリストを含む4人編成でしたが、ギタリストのDavid O'Listがドラッグの影響で離脱することになったとき、後任候補としてYes加入前のSteve Howeを入れることを模索していました。

また、The Niceの音楽が進化すると共にベーシスト兼ボーカリストのLee Jacksonの力量に不満を覚えるようになったKeithはKing CrimsonにいたGregと接触しますが、米国ツアーでバンドが空中分解してもまだKing CrimsonへのこだわりがあったGregがすぐに応じられなかったため、KeithはYesのChris SquireとCreamを解散させたJack Bruceにも声を掛けていました。しかしChrisは、自分はリードシンガーではないと言って断ったそうです。

なおバンドを組むという話ではもちろんないものの、Rick WakemanとPatrick Morazとの接点についても触れられていますが、特にPatrickに対しては、彼が元The Niceの二人と組んだRefugeeを一方的に脱退してYesに加入したことへの不快感をKeithは表明しています。

Carl Palmer〔E/L〕

Carl PalmerのことはKeithもGregもその最初の出会いのときから高く評価していて、不思議に二人ともCarlに関しては一貫して好意的です。後にCarlがAsiaに加わることになったとき、そのニュースを聞いた私は「あのリズムが走るCarlがドラマーでは(ベーシストの)John Wettonは大変だなぁ」と思ったものですが、ELPのライブではリズムを牽引するのはKeithだったので問題がなかったのかもしれません。ただ、Keithは『Love Beach』の制作が終わったときのことをそれはある時代の終わりだった

と述べてCarlが予告もなしに

バハマを去ったことを寂しげに思い出していますし、GregもELPが最後に一夜限りの復活をした2010年のライブの際のCarlのネガティブな発言を取り上げてキースと私は長年対立してきたが

その頃には今までにないほど仲良くなっていた。しかし、多分カールは過去のわだかまりを忘れることが難しく、悲しいことに彼はいつも誰かを恨んでいる。私は以前からカールのことが好きだったが、どうすることもできなかった

と述懐しています。これらの点について、当のCarlはどう思っていたのか知りたいものです。

Tarkus〔E/L〕

この曲のアイデアをKeithがGregに初めて聴かせたとき、それはバンド(ELP)向きではないからKeithのソロでやればいいとGregが冷ややかな態度を示したためにKeithが憤激したことは有名で、Keithによれば彼は早くも「このバンドは終わりだ」と絶望したそうですが、Gregはこの点について、5拍子のリフは腕前を披露する曲芸にすぎず、作詞の糸口になるようなメロディもなかったことでアルバムのコンセプト作りに寄与しないと判断したと説明しています。

Trilogy〔E/L〕

『Trilogy』の表題曲や「The Endless Enigma」は多重録音を駆使していたためにライブでの再現が難しく、Gregはこれをステージで演奏することを嫌い、ついにKeithの反対を押し切ってライブの曲目から外しました。このことについてKeithはカールと私はいつも難しい曲に挑戦したがったが、グレッグはどの曲に対しても前向きではなかった

と非難していますが、Gregの方は3ピースという基本的なバンドのアイデンティティを維持するためには、次のアルバムは完成してからライヴで再現する方法を考えるのではなく、ライヴでやることを念頭に置いてレコーディングするべきだという結論に達した

と冷めたコメントを残しています。

このエピソードや上記のTarkusの話にも垣間見えるように、基本的にGregはシンプルな音楽をやりがたり、Keithはその逆。ツアーの際にもGregが音響やら照明やらに気を遣う一方でベースの練習や声の調整をしないことをKeithは批判的に紹介していますが、しかし『Ladies and Gentlemen』での高度な演奏を聴けばGregにそうした準備が不足していたわけではないことも明らかです。

Works〔E/L〕

Keithの自伝でもGregの自伝でも『Works』の制作経緯は曖昧です。ことに前作『Brain Salad Surgery』があれだけクリエイティブなものになりながら、その後3年も間が空いた理由は不鮮明ですが、一つには『Brain Salad Surgery』リリース後のツアーの連続でバンドが疲弊したこと、家庭環境(この間にGregには第1子、Keithにも第2子が生まれています)、労働党政権の下での厳しい税制を逃れるためにイギリスからスイスへ移住したことなどさまざまな要因が重なったことが読み取れます。

また、それ以上に謎なのはKeithがオーケストラの起用にこだわった理由です。この問いに対するヒントとしてKeithは評論家はよく

と書いており、Gregもおう、エマーソンよ!君がしているのは、クラシック音楽を切り裂いているだけのことだ

とかいうことを書いていたが、そろそろ私は、こういうことを言う連中を、金輪際黙らせたかった当時のキースは、オーケストラと共演することで、自分の存在意義を感じていたのだと思う

と記しています。

確かに振り返ってみると、The Niceの時代からKeithの作品にはクラシックからの直接的な引用が目立つのは事実ですし、この時期の音楽評論家がミュージシャンに対して攻撃的な態度を示すことが多かったこともGregの自伝に繰り返し書かれており、Keithがそうした攻撃に一矢報いたいと思っていたとしても不思議はありません。ともあれ『Works』は上述したとおりのイレギュラーな形態で完成したものの、その後のオーケストラ帯同ツアーが経済的に成り立たなくなったために途中から3人編成にスケールダウンして北米ツアーを乗り切った後、契約上の必要性からもう1枚『Love Beach』(1978年)をリリースしたところでELPは解散することになります。

Pirates〔E〕

『Works』の最後の曲として収録されたこの素晴らしいナンバーは、Keithの自伝の記述によればもともと映画『The Dogs of War』のための音楽としてピアノで書いていたものを、『Works』の制作が決まってからYamaha GX-1をフル活用したELP用の楽曲に作り直し、歌詞の内容もPete SinfieldとGregのアイデアでロマンスがある海賊の話に置き換えたという経緯を辿っているそうです。しかしながら出来上がった楽曲を聞くと、特に曲の最初の方で出てくる輝かしい金管楽器のモチーフはマストのてっぺんにジョリー・ロジャーをはためかせながら大海原を進む海賊船を連想させ、最後の方の歌詞I will take you for always forever together until hell calls our names

が示す刹那的な生き様に代表される「海賊」というテーマにふさわしいと思えます。

Keithの死〔L〕

ここまで書いてきたこと以外にも、Gregの自伝にはAsia日本公演参加の顛末やCozy Powellとのもう一つのELPの振返り、再結成ELPの『Black Moon』(1992年)制作時にバンドの演奏能力がはっきり低下していたことの赤裸々な告白などが書かれていてそれぞれに興味深いのですが、キリがないので一気に最後の核心に飛びます。

Keithは2016年3月11日に自宅で自分の頭部を銃で撃って自殺しましたが、遺書がないためにその理由は明らかにされていません。ただしKeithの自伝にも書かれているエピソードの中にはKeithの躁鬱的な気質とその中で訪れるステージ恐怖症が描写されており、彼の自伝の全体を通して見られる陽性な雰囲気とは裏腹のプレッシャーに弱い脆弱な一面が垣間見られます。そしてGregはKeithの訃報に接したときのことを正直、青天の霹靂だったとは言えなかった

と書いていますが、巷間取り沙汰されたように歳と共に右腕が動かなくなったことやネット上の誹謗中傷に接しての絶望は理由の一部かもしれないものの決定的な原因ではないとした上で、Keithから聞いた話として彼が子供の頃に外に出て他の子供たちと遊ぶことを禁じられたために自室に閉じこもって作った空想の世界が彼の創作の霊感の源泉になったというエピソードを紹介し、寝室にいた孤独な少年が、何かの拍子に出てきて、晩年彼に付きまとったのではないかと思わずにはいられない

としています。

なお、Keithの自伝を読む限りGregという人は(少なくとも若い頃は)相当に高慢な人物だったようですが、Gregの自伝からはそうした雰囲気は感じられず、むしろ若い頃の彼に導きを与えてくれた人々への感謝の言葉が目立ちます。そこで最後にGregの自伝の中から、彼が心にとめて生涯の宝とした金言を二つ紹介して本稿を締めくくることにします。

- 「4曲は彼らのために、1曲は自分のために」(若い頃のギター教師の言葉)

- 客はミュージシャンが楽しんでいる姿を見るために金を払っているわけではない。彼らが楽しむことができるという確信がある曲を4曲演奏したら自分のために1曲演奏することが許される。

- 「22,000人の客席に観客は1人しかいない」(米国のプロモーターの言葉)

- ステージを見上げている観客は自分とアーティストが直接コミュニケーションをとっているように感じている。マディソン・スクエア・ガーデンのステージの上からは22,000人の群衆に見えても、実際に客席にいるのは22,000の個々の人間なのだから、その一人一人に目を向けて演奏しなくてはならない。

私には、これらの言葉を生涯大事に守り続けたGregが根っから高慢な人物だったとは思えません。