回顧

Geddy Lee 『ゲディ・リー自伝 我が奇妙なる人生』

2025/03/28

Rushのベーシスト / ボーカリスト / キーボーディストであるGeddy Leeの回顧録『ゲディ・リー自伝 我が奇妙なる人生』(原題『My Effin' Life』)を読了。本書はGeddyが自身のキャリアを振り返り、その幼少期から始めて10代での音楽との出会いと没頭、Rush結成と展開、活動休止と再始動、そしてバンドの最終的な活動停止から今に至るまでをほぼ時系列に沿って記述したものです。

Rushのベーシスト / ボーカリスト / キーボーディストであるGeddy Leeの回顧録『ゲディ・リー自伝 我が奇妙なる人生』(原題『My Effin' Life』)を読了。本書はGeddyが自身のキャリアを振り返り、その幼少期から始めて10代での音楽との出会いと没頭、Rush結成と展開、活動休止と再始動、そしてバンドの最終的な活動停止から今に至るまでをほぼ時系列に沿って記述したものです。

私がRushのファンとなったいきさつやその後の彼らの音楽とのつきあいについては、2020年にドラマー兼作詞家のNeil Peartが亡くなったときの追悼記事に書いたとおりで、実際に彼らのライブを見る機会も2回(1984年の日本武道館と2007年のトロント)あったのですが、1975年のセカンドアルバムから2015年の活動休止まで40年間メンバーチェンジなしに不動のトリオで活動してきていたものの最後の10年間は必ずしも直線的ではなかった彼らの軌跡を本書で辿り直してみると、これまで窺い知ることができなかった事実の開示が少なからずあってたくさんの付箋を貼ることになりました。

以下、本書を通じて知ったことや再確認したことを列記してみます。

Geddyの民族的アイデンティティー

周知のとおり、Geddy(本名:Gary Lee Weinrib)はポーランド系ユダヤ人の家庭に生まれ、信仰心は薄いもののそれでも父祖の代がユダヤ人として歩んできた苦難の歴史を我が事のように重要視しています。このため、本書の第3章はまるまる両親のホロコースト体験の再現にあてられていました(これは読むのがきつかった!)。

結成初期のRushとGeddy

これも周知のとおり、GeddyはRushの結成メンバーではなく2代目ベーシストでしたが、一度ドラマーのJohn RutseyによってRushから追い出されたことがありました。しかしバンドは別のベーシストを雇ってバンド名も変えたもののうまくいかず、結局Geddyを呼び戻してバンド名をRushに戻していますが、このことはGeddyにとっては長い間の(特にJohnに対する)わだかまりになっていたようです。

また、レコードデビュー前のRushは一時期4人編成になっていたことがあり、Geddyは最初に4人目として加わったLindy YoungのおかげでギタリストのAlex Lifesonがソロに専念できボーカルにも厚みができたことを高く評価していましたが、Rushの、というよりGeddyの歴史にとってLindyがより重要なのは彼の妹Nancyが後にGeddyの妻になるからです。

John Rutseyの脱退とNeil Peartの加入

Rushの結成メンバーでリーダーだったJohn Rutseyのファーストアルバムリリース直後の脱退(1974年)は彼の糖尿病だけが原因ではなく明確な音楽性の違いのためで、このことをGeddyは「私たち(AlexとGeddy)はBill Brufordに夢中だったが、Johnのお気に入りはSimon Kirkeだった」と端的に表現しています。

かたやNeilについては、オーディションのときに7/8拍子でジャムをして(笑)完璧だったことから即日彼を採用することになりました。もちろんこのときNeilは作詞家としても採用されたわけではありませんでしたが、彼がたいへんな読書家であることを知ったAlexとGeddyが作詞に挑戦することをNeilに提案し、そして最初にできた曲が「Beneath, Between and Behind」。初めてこの曲を歌おうとしたGeddyは、どうやったらこのスピーディーな曲にこれだけの単語を詰め込んで歌えるのかと頭を抱えたそうですが、それでも以後、NeilはRushの作品のほとんどの作詞を手がけることになります。

前座としてのRush

初期のRushはさまざまなビッグネームバンドの前座を務めていますが、特にKissには(Gene SimmonsとPaul Stanleyがユダヤ人であることもあって)恩義を感じている様子が記述のところどころで窺えます。また、その頃の経験から後に自分たちがヘッドライナーになったライブでは前座バンドにもできるだけサウンドチェックの時間を与えるようにしたものの、Angelはその機会を生かすことがなく、クルーに理由を訊ねるときまって「楽屋にいます……髪をセット中です」という答が返ってきたそうです。

……この調子で書いていくといつまでたっても終わらないので、視点を変えて「私が読む前に持っていた関心事」に絞って紹介します。

Rushはいかにして1980年代にシンセサイザーに傾倒していったのか

Geddyによるシンセサイザー演奏(効果音としてではなく)が初めて導入されたのは『A Farewell to Kings』(1977年)ですが、彼のMinimoogやTaurusとの出会いは明確には書かれていません。また、RushのSynth Era(シンセサイザー期)の始まりとなる『Signals』(1982年)でGeddyがポリフォニックシンセサイザーを曲の土台に置くようになった経緯についても、その頃に彼がOberheimやPPG Wave、Jupiter-8といったシンセサイザーにすっかり惚れ込んでいた

と記しているだけで、彼個人ではなくバンドの方向性がシンセサイザーを必要とするに至った背景までは明らかになっていません。

ただ、この『Signals』制作を通じて新しいテクノロジーや技法を持つプロデューサーと組む必要性を感じたRushの3人は「第4のメンバー」とまで言われたプロデューサーのTerry Brownと縁を切ることになるのですが、そのための話し合いの中でTerryからバンドがギターの役割を減らしていることへの懸念が表明されていたことが意外でした。と言うのも以前Alexがインタビューの中で「Subdivisions」のミックスの際にギターのレベルを上げようとしたところTerryが止めたと言っていたことと矛盾していたからですが、続くプロデューサー探しの中でTrevor HornやHugh Padgham、Steve Lillywhiteにアプローチしていたことも興味深い話でした。もしTrevorやHughがプロデュースしたら、どんなドラムサウンドになったことか……。

Rushはなぜ日本に二度と来ようとしなかったのか

大前提として、日本がRush(のマネジメント)にとって魅力的なマーケットではなかったということはあると思いますが、本書はそこには触れていません。その代わりにGeddyがあげる理由のひとつはNeilが極度の飛行機恐怖症だったということですが、それよりも1984年の来日時のエピソードに重きを置いて紹介しています。そのときに彼らが体験したのはひどい時差ぼけ、なじみのない文化(寿司を毎食食べることはできなかったが、銭湯で垢すりをしてもらったらしい)、ライブ会場に広がる黒髪の海。これらは必ずしも悪い印象をもたらすものではなかったものの、大阪で泊まったホテルでヤクザとの間にトラブルが勃発し、ホテル側の無関心もあって特にNeilが日本という国を嫌悪するようになってしまったそうです。

この話は本書が出る前にも噂レベルで目にしたことがありましたが、こうして書籍の中にはっきり書かれているのを読むと、日本人として悲しいことだと思わずにはいられません。プロモーターであるUDOがRushの面々をちゃんとしたホテルに泊めてくれていたら、こんなことにはならなかったのに。

Rushはどのようにしてギターオリエンテッドな作風に回帰したのか

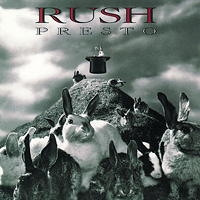

シンセサイザーへの傾倒が頂点に達した『Power Windows』(1985年)と『Hold Your Fire』(1987年)の制作では、GeddyとプロデューサーのPeter Collinsが主導して外部ミュージシャンも含め音をどんどん重ねていく分厚い作風になりましたが、ギタリストのAlexはこれが本来の自分たちらしくないと思ってストレスを貯め、Geddyもライブでの楽曲再現では複雑なシステムと極度の緊張(ときにシステムトラブルも)を強いられることになったそうです。このため次作『Presto』(1989年)の制作時にプロデューサーでキーボード奏者でもあるRupert Hineから、シンセサイザーがRushを本来の道から外れさせた

と指摘されたときに、AlexだけでなくGeddy自身もこれを受け入れることになったと書かれていました。

Neil Peartの引退の背景

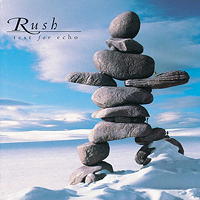

それまで1年ないし2年に1作のペースでアルバムをリリースしてきたRushでしたが、『Test For Echo』(1996年)から『Vapor Trails』(2002年)までの間には6年間の空白期間を生じています。これは1997年にNeilの娘さんが交通事故で亡くなり、そのショックも癒えない翌年に今度は妻を癌で失ったため。このためNeilはしばらく音楽活動から離脱し、バイクに乗っての放浪の年月を送ることになるのですが、やがて新たな伴侶を得て活力を取り戻した彼がバンドに戻ってきたとき、Neilの最優先事項は妻と共に過ごす時間を確保することに変わっていたそうです。

復帰したNeilが『Vapor Trails』のために書いた当初の歌詞には彼が体験した悲惨なできごとから生み出された生々しい感情がこめられており、シンガーとしてのGeddyはこれをより普遍的な内容に変換するように腐心したと書かれていますが、2009年に二人目の妻との間に娘を授かり、さらに『Clockwork Angels』(2012年)でドラマーとしても作詞家としてもやり切ったと思ったNeilは、2013年の「ロックの殿堂」入りと続くツアーを終えた後の2014年にAlexとGeddyに対し「引退」という単語まで出して2015年はツアーに出たくないと宣言します。しかし、これに対しAlexも自分が深刻な健康上の問題を抱えていることを明かし、ツアーができなくなる前に(つまりできるだけ早く)ツアーを行いたいと主張して、Neilは不本意ながらもAlexとの友情のためにこれを受諾しました。

とは言うものの、こうして実現した2015年の「R40 Tour」はNeilの強い意思のために北米でのわずか35公演で終わってしまい(そのためヨーロッパのファンにライブを届けられなかったことをAlexとGeddyは後々まで悔やんでいました)、LAでの最終公演の最後の曲「Working Man」の演奏が終わったときにそれまでの不文律を破ってステージの前に出てきたNeilがAlexとGeddyの肩を抱いた後、Neilは自分の家族や友人が待つ自分の楽屋に引き上げてもう二人と会うことはなく、次に三人が会ったのは2016年。脳腫瘍を発症したNeilが手術を受けた後でした。

この後Geddyは、3年あまりに及んだNeilの闘病と衰弱と死、そしてその後の追悼の日々を彼の目線から心のこもった筆致で記述します。この中で特に胸を突かれた記述は、次の部分(p.590)です。

ラークストと私が家を訪ねると、ニールはいつもバルコニーでにんまりしながら待っていた。上の方から挨拶したあと、やっと下に降りてドアを開け、しっかりとしたハグで迎えてくれた。案内されてキッチンに行くと、カウンターにタンブラーが3個並べてあった。それからニールがマッカランをたっぷり2フィンガー注いでくれて、グラスを軽くぶつけあった。ただ、ときどき―ニールが言葉の達人だったことを思うと、特に胸が痛むが―言語能力に支障が出て、たとえば角氷アイス・キューブはどうだとたずねるつもりで、「ベーコン?」と言ってしまうことがあった。そのとき私は笑って、彼の肩に腕を回し、「ああ、頼むよ、ベーコンを」と答えたが、それに対してニールは変な表情を浮かべた。言葉を間違ったのはおまえだろうとでも言いたそうだった。

Neilの死の後にさらにGeddyは、COVID-19に伴うロックダウンの中で認知症が進んだ母の死も迎えていますが、最終章で自身は音楽から「引退」することはないと宣言した上で、父祖の話で始まったこの回顧録を孫息子との会話の描写で明るく締めくくっています。

次に、あらかじめの関心事ではなかったものの、読んでいる中で気づいたポイントを箇条書きで紹介しておきます。

- 本書に書かれていたこと

- 初期のGeddyのボーカルが「冥界の呪われた叫び」のようだと評されていたことをGeddy自身も認めていたこと(私がRushを聴き始めた頃、友人たちは一様に「Rush?演奏はいいんだけどあの金切り声がね〜」と言っていました)。しかしそれは、低音域では力が出ない自分の声質で分厚い楽器演奏を突き抜けるための手段だったとGeddyは言っています。

- 「Roll the Bones」のラップは当初ゲストを招いて歌ってもらうことを考えていたものの結局Geddyの声をデチューンして使用したが、これがリスナーから猛反発を受けたこと(私も初めてこの曲を聴いたときはびっくりでした)。

- ドラッグとの付き合いについての隠し立てのない記述。Geddy自身はパフォーマンスへの影響もあって比較的早めにドラッグと距離を置くようになりましたが、Alexは創造の助けとして長年マリファナと付き合い続けたようです。

- 「Clockwork Angels」の最後に

What do ye lack?

というNeilのつぶやき声が聞けること。これはこのコンセプトアルバムにNeilが導入したがった「peddler」(行商人)という登場人物の台詞で、Geddyが歌いにくかったためにNeilが自分の声を当てることを申し出たもの。このくだりを読んであわてて聞き直してみましたが、確かに! - 三人の大物ミュージシャンの逸話(本書での登場順)

- Yesの「ロックの殿堂」入り(2017年)の際、既に他界していたChris Squireの代わりとしてGeddyが「Roundabout」のベースを弾くことになりましたが、彼にとってYesは「自分の子供時代のヒーロー」だったのでリハーサル室に入ったときにはさしものGeddyも緊張していたところ、Steve Howeによる温かいハグがそれを和らげてくれたそうです。

- 娘と最初の妻を失ってNeilが放浪の旅に出ている頃にGeddyが旅先で出会ったRobert Plantは、しばらくしてトロントで行われたPage & PlantのショウにGeddyを招待し、ためらうGeddyに自分が幼い息子を病で失ったときのことを話して「遅かれ早かれ君は自分の人生を再び生きなければならないし、自分の経験では遅いより早い方がいい」と励ましてくれたのだそう。

- Neilの闘病中、そのことを開示されたごく限られた友人たちがNeilをたびたび訪れてくれていましたが、その中にはStewart Copelandの名前がありました。

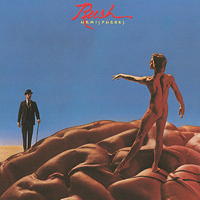

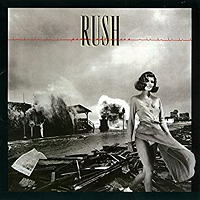

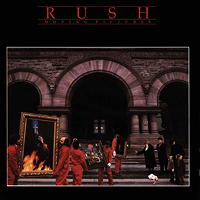

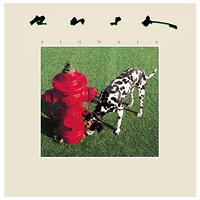

- GeddyがRushのキャリアの中でその時々の代表作だと思っているのは次の4作品であること。

- 『2112』(1976年)

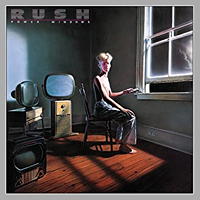

- 『Moving Pictures』(1981年)

- 『Power Windows』(1985年)

- 『Clockwork Angels』(2012年)

- 本書に書かれていなかったこと

- Synth EraにおいてRushはキーボードプレイヤーをバンドに加えることを検討したという話を雑誌の記事で読んだことがありますが、本書にはその点への言及はありませんでした。

- ベースギターの変遷についての説明。初期はさておき、バンドとしてのキャリアが確立した後のGeddyのメインベースはRickenbacker→Steinberger→Wal→Fender Jazz Bassと変わっていますが、楽器を変えていった理由が詳細には書かれていません。「Tom Sawyer」のレコーディングではRickenbackerがフィットせずFenderを試したらうまくいったこと、Walでレコーディングした『Roll the Bones』は低音域でのパワーが不足していると感じ次作『Counterparts』でエンジニアの助言を受けてFenderを全面採用したことは記されていましたが、個人的には私も所有しているSteinbergerについての言及がほしかったところです[1]。

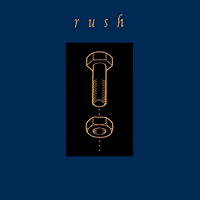

- Neilのドラム奏法の変化に対する評価。『Counterparts』のツアー後にバンドが長いオフをとったとき、NeilはSteve Smithから紹介されたFreddie Gruberのレッスンを受けモーラーシステムを会得して、次の『Test for Echo』では全面的にドラミングスタイルを変えていますが、このエピソードはまったくスルーされています。

以上、主としてRushの一員としてのGeddyにまつわる本書の記述を振り返ってみましたが、最初の方で自身のユダヤ人としてのルーツに紙幅をさいているのと同様に、妻Nancyとの関係についても折々に赤裸々な記述が見られることにも最後に触れておきます。

普通に考えてもミュージシャンとして創作とツアーとに明け暮れる夫とその妻(しかもファッション業界で自立した"Working Woman")の間が常に順風満帆であるはずはなく、本書によれば『Hold Your Fire』の頃には破局寸前まで行っていたそう。結局カウンセラーを入れることで二人の信頼関係は徐々に取り戻されることになるのですが、このくだりを読んだ時に思い出したのはこのアルバムに収録されている「Open Secrets」のことでした。Neil Peartが書く歌詞は初期のSFやファンタジーから中期以降の社会派の問題提起までさまざまな題材をとりあげているものの、男女間の関係性について触れることはほとんどないのですが、その珍しい例外がこの曲で、I was looking out the window. I should have looked at your face instead

とかYou could try to understand me - I could try to understand you...

といった歌詞にはパートナーとの心のすれ違いとそのことへの深い後悔が如実に描かれています。Rushの歌はNeilが原歌詞を書き、シンガーであるGeddyがそれを納得して歌えるかどうかを決定するという役割分担だったので、この歌を歌うことについてはGeddy自身にも思うところがあったのではないかと思うのですが、そうした葛藤を振り払うようにこの曲でのベースはすばらしく、特に歌詞に呼応して情感のこもったギターソロの背後で聞かれるベースソロは、このアルバムの聴きどころの一つになっています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本書の日本語版は600ページあまり(豊富な写真を含む)とボリューミーですが、一昨年読んだKeith EmersonとGreg Lakeの自伝と比較すると内容と分量のバランスがとれており、翻訳(宮坂聖一 / 宮坂宏美)もたいへん行き届いていて読みやすいものでした。第3章のホロコーストまでのルーツ語りをがんばって読み通せれば、あとは一気呵成に読み進められることでしょう。Rushファンには必読の一冊だと言っておきます。

脚注

- ^後日読んだ『Geddy Lee's Big Beautiful Book of Bass』の記述によれば「実用的ではあったが、すぐその音に飽きてしまった」とのことでした……。